从“累死”到“闲死”:当生存不再是问题,我们为何陷入了更深的虚无?

一、崩溃前:每天都像在跑超马

想象一下,你的人生已经被“效率”和“目标”绑架,每天起床就像在宣布一场耐力赛的开跑。

1. 为什么大家总是紧张兮兮

- 工作像流水线

清晨六点的闹钟一响,就意味着 12 小时以上的机械式输出:挤地铁、坐工位、打卡加班。即便工资不错,这种“有活干、有薪水领”的生活,也让人感觉自己如同工厂里的一颗螺丝钉——扭进去的时候合乎需求,扭不进去就被扔掉。身体被榨干,内心却因“我活着到底为了什么”而空空如也。 - 买买买填不满心

社交媒体铺天盖地地秀着“第二辆车”“第 N 部新手机”,人人比谁买得多、买得快。可当你拿到手的那一刻,蜜糖滋味没过三分钟,心底的空虚却依旧挥之不去。你开始怀疑:难道我的价值只能用金钱和物质堆砌? - 明天谁也说不准

房贷像铁链拴住脚踝,学区房、医疗费、通货膨胀……一切都可能在下一秒变得紧张。哪怕今天风平浪静,你也随时担心:要是哪天被行业淘汰、公司裁员,或者银行宣布利率上调,我岂不是瞬间跌落“中产”边缘?

2. 人变得越来越“孤岛”

- 没有真正的朋友

大家都忙着“奔钱”“奔头”,连闲聊都嫌浪费时间。表面上朋友圈点赞刷不停,背地里却再也叫不出几个能倾心话事的朋友。孤独感反而更强烈,因为连触碰人心的机会都被日常挤走了。 - 老少互不理解

家里也是明争暗斗:父母那一辈拼命往上爬,觉得“人往高处走”。年轻人则抱怨“越爬越累,山顶也没意思”。上一代催你“多赚钱、多努力”,下一代却回“我不想再瞎折腾了”,冲突在饭桌上每晚上演。

3. 心里暗流涌动

- 表面正常,内心麻木

你依然在朋友圈中晒出生活点滴:健身房、小资咖啡、短途旅行。可骨子里对所有事情都提不起兴趣,连最爱的爱好也变得索然无味——仿佛一切都在按部就班地运转,但内心早就“下线”了。 - 偷偷怀疑人生

半夜里,你也会突然清醒:我为谁而忙?这些拼命到底值不值得?可等到清晨上班的那一刻,所有的疑问又被现实压得消失殆尽。于是你越闷越郁闷,却始终没勇气停下来好好想想。

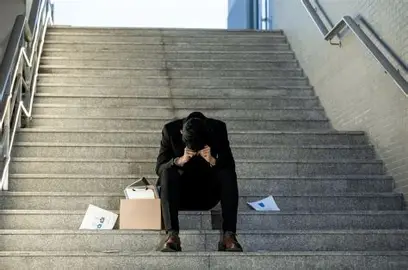

二、崩溃后:钱、食物、房子都有了,可为什么还是不快乐?

.webp)

1. 目标去哪儿了?

过去拼命工作、拼升职、拼买房,把所有人生目标都系在“下一次涨薪”“下一个项目”“下一个大单”上。可在新世界里,这些外在目标都被消解了。一时间,你茫然望着日历:今天、明天、后天……该干什么?

2. “身份”出问题

- 没有工作,也丢失了“存在感”

长期工作不仅仅是为了赚钱,更是让你觉得“我很重要”“我被需要”。可当工作变成无需人力的自动化体系,大家都成了无差别的“普通人”,自我价值感瞬间跌落谷底。 - 释放竞争欲的出口没了

人类天生有竞争机制:学生时代比成绩、职场比项目、生活比消费。所有这些竞赛都突然停摆,没有了战场,你会焦躁不安——有的人把情绪憋在心里自我伤害,有的人随便找个同伴就开始争吵。

3. 新朋友也脆弱

- 互相不信任

旧日的利益链断了头,可新的信任网络尚未建成。大家都怕多说一句话就透出脆弱、怕多走一步就被利用,于是少了交心的勇气。 - 更沉迷虚拟世界

现实里没人陪你聊,转而跑到游戏、元宇宙里寻找陪伴和虚幻成就。结果现实互动更加稀薄,心理依赖却更难戒断。

4. 群体心理走向分化

- 有人大吃大喝、大玩特玩

新秩序下,基本生存无忧。一部分人转而追求各种极限刺激:美食、派对、极限运动,结果容易染上酒精、药物等成瘾问题。 - 有人找“大义”

另一部分人被宏大使命感吸引,投身宗教、激进组织,或自发组织“救赎运动”,把自己当作“拯救未来”的先锋。 - 还有人开始做实验

少数人拥有物质安全后,才真正敢去搞艺术和科技创新。他们聚集成社区,分享创意和资源,往往能成为社会重建的“中流砥柱”。

三、关键:怎么帮大家“接盘”?

新社会的“软基建”如何搭建,将决定大众能否在重建期中获得心理平衡与归属感。

塑造新的“意义供应站”

- 鼓励创作与学习——设立公共工作坊、艺术中心,让每个人都有机会尝试写作、绘画、手工、编程等;

- 推动志愿助人项目——通过社区互助、老人陪护、环境保护等活动,让帮助他人成为常态。

打造真正的“我参与、我做主”机制

- 设立社区议事会、项目自治小组,让居民共同决策,从选项目到分配资源,全程参与;

- 举办兴趣小组和挑战赛,让人们在共同目标中重建友情和团队感。

大规模心理支持

- 普及心理学与哲学教育——在学校和社区开设情绪管理、存在主义等课程;

- 建立免费心理咨询网点——在线+线下双管齐下,及时疏导“存在危机”和焦虑情绪。

四、前后对比,一目了然

| 崩溃前 | 崩溃后 | |

|---|---|---|

| 核心焦虑 | “生活没保障,随时崩盘” | “生活都有了,我的意义在哪?” |

| 人际关系 | “你我都为利益拼命,关系浮于表面” | “没人拼了,谁也不信任谁” |

| 应对方式 | “多赚钱、多消费” | “多刺激、多寻求大义” |

| 亮点潜力 | “在高压下学会坚韧” | “在安全中释放创造力” |

总结

这个极端假设提醒我们:物质保障只能解决“生存”问题,却无法自动填补“精神”空白。即便在所有“硬基建”都已完善之后,人们依然需要稳定的“意义生态”——包括自我实现、团队归属、内心安宁等软性支持。只有硬、软两手都抓,社会才能不仅存活,更能在重建中焕发出更丰富、更有温度的文明。

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 欢迎来到2037!